|

Grone in unserer Familiengeschichte Der Dragoner Hans Heinrich Beinhorn heiratete Anne Catharine Rühling am 11. Juli 1724 in Grone. Beide sind Ur (6x) - Großeltern des Verfassers. Seitdem sind Beinhorns in Grone sesshaft. Eine Hausinschrift von 1828 am Hause Greittor 7 des Schuhmachers Justus Christoph Beinhorn ist heute noch sichtbar. Um 1900 sind die Ur-Großeltern des Verfassers, Wilhelm Hillebrecht und seine Frau Wilhelmine geb. Rust, und seine Großeltern, Wilhelm Hische mit seiner Frau Dorette geb. Knüppel, nach Grone gezogen. Damals zählte Grone 2000 Einwohner.

Grone ist älter als Göttingen. Seine erste Besiedlung wird um 500 n.Chr. angenommen. Urkundlich tritt der Name Grone zuerst mit der Pfalz Grone (Pfalz Grona) auf, die eine Pfalz der sächsischen Kaiser war. In einer Urkunde von Heinrich I vom 16. Oktober 929 wird Grone mit "Gronaha" benannt. Dieser Name wird mit "Grünes Wasser" gedeutet (gron = grün, aha = Wasser) und weist auf den Bach Grone mit seinen grünen Wasserpflanzen hin, der mitten durch das Dorf Grone (Altengrone) und unterhalb der Burg Grone fließt. Grone war Sitz des Gerichts "Leineberg". Darauf weist das Groner Wappen mit der heute noch an der Groner Landstraße, Ecke Königstieg stehenden Gerichtslinde . Eine erste Kirche wird um 800 n.Chr. vermutet. Der erste bekannte Pfarrer war Henricus plebanus de Veteri Grone (Altengrone) im Jahre 1256. Bereits 1529 wird die erste lutherische Predigt gehalten, lange bevor die Reformation in Göttingen neues Kirchen- und Gemeindeleben gestattet. Grone ist mehrere Male durch Kriege zerstört worden. In den Fehden 1384 und 1387 des Herzogs Otto wurde es niedergebrannt. Im 30-jährigen Krieg wurde es 1625 durch Wallenstein, 1626 durch Tilly und der Rest 1632 gleich zweimal in einem Jahr durch die Schweden und die Truppen Pappenheims verwüstet. Der 7-jährige Krieg brachte 1758 und 1760 Raub und Mord in den Ort. In den Napoleonischen Kriegen mussten 13 Groner 1812 nach Russland ziehen, von denen nur einer seine Heimat wiedersah.

Grone war für viele Jahrhunderte landwirtschaftlich geprägt. Örtliches Handwerk und ein geringer Handel dienten den bäuerlichen Bedürfnissen. Im 19. und 20. Jahrhundert änderte sich der Charakter des Ortes. Die Tuchindustrie, eine beginnende Metallindustrie und die Eisenbahn in Göttingen boten Arbeit auch für die Bewohner der Orte auf den westlich gelegenen Höhen des Leinetals. Diese gingen täglich nach Göttingen zu Fuß zur Arbeit. Ein Umzug nach Grone verkürzte den Arbeitsweg wesentlich. So entwickelte sich Grone vom Bauerndorf zu einer Industriesiedlung in Vorstadtlage, was es auch heute noch ist. So kamen denn beide Großeltern von Gerd Hillebrecht um die Jahrhundertwende 1900 nach Grone. Hermann Hillebrecht mit der Familientradition der Leineweberei fand den Weg in die Tuchfabrik. Im ersten Weltkrieg ist er gefallen.

Hier

in Grone begann Gerd Hillebrechts Schulbesuch 1948, wo er bis 1952 an der Grundschule

blieb, bevor er nach Göttingen auf die damalige Kreismittelschule wechselte. Das Bild zeigt seine Lehrerin Frau Alexander mit seiner Klasse

im Einschulungsjahr 1948. Mit weißblondem Haar blickt der Verfasser

aus der zweiten Reihe als Zweiter von links in die Zukunft.

|

Grone

liegt seit altersher im Einflußgebiet der Stadt Göttingen. Seit

1964 ist es in die Stadt eingemeindet, seine Einwohnerzahl als Vorort liegt

heute bei 11 000.

Grone

liegt seit altersher im Einflußgebiet der Stadt Göttingen. Seit

1964 ist es in die Stadt eingemeindet, seine Einwohnerzahl als Vorort liegt

heute bei 11 000.

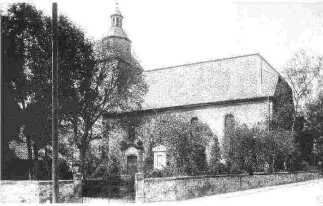

Die

heutige ev.-luth. Kirche St. Petri wurde 1754 an der Stelle ihrer Vorgängerkirchen

erbaut. Das Bild zeigt den Zustand um 1940. Vorne ist das heute nicht mehr

vorhandene Kriegerdenkmal von 1914 - 1918 zu sehen, das die Gefallenen

dieses Krieges aufzeigte. Im ersten Weltkrieg hatte Grone 86 Gefallene

zu beklagen, darunter meinen Großvater

Die

heutige ev.-luth. Kirche St. Petri wurde 1754 an der Stelle ihrer Vorgängerkirchen

erbaut. Das Bild zeigt den Zustand um 1940. Vorne ist das heute nicht mehr

vorhandene Kriegerdenkmal von 1914 - 1918 zu sehen, das die Gefallenen

dieses Krieges aufzeigte. Im ersten Weltkrieg hatte Grone 86 Gefallene

zu beklagen, darunter meinen Großvater